誰もが経験したくない『焼成トラブル』

焼成は800度の高温で行うため、電気炉に入れた後は、電気炉にお任せするしかなく…

生徒さまや私が気持ちを込めて制作した作品たちは焼成にかかる数時間、文字通り手の届かない存在となります。

電気炉の扉を開ける時は毎回、楽しみと不安の混じったドキドキが。

今回は、そのドキドキが「あらら…やってしまった…」

私はカリキュラムの終盤で電気炉を購入しました。

使っている機種は『ペインターズキルンSV」です。当時通っていたサロンの先生のご紹介で同じ機種を日本ヴォーグ社で購入しました。

かなり大きく、かなり重たい電気炉ですので、当然、家族にも相談の上購入を決めました。「値段のことは聞かんといて」と言って。

置き場所はベランダです。

なので、事前に移動させやすいようにコマがついた台と洗濯機用のカバーを用意してその日を待ちました。

電気炉は、一辺約50㎝の立方体、重さは30kgです。

当日は、私が運ぶのを手伝えるはずもなく、手慣れた様子の運送屋さんに全てお任せ。ドキドキしながら空焚きをして使い始めました。

まさか、そんな高温を生み出す機械が我が家にやって来る日が来ようとは!

初めて焼成したのは、カリキュラムの課題ではなく自分の自由作品です。

マグカップを数個焼成しました。

焼成中は、中の様子が気になって気になって…どれだけ扉を開けて見たかったことか。

温度の上昇は思っていたより随分早く、すごく驚きました。

反対に温度が下がるのはゆっくりで、この時も扉を開けたくて開けたくて。

いっそのこと、透明な扉で中が見えるといいのに…とさえ思っていました。

初焼成は失敗なく、キレイに完成しました。

そんな初焼成から始まって、これまで600回ほど焼成しています。

そんな私が体験した焼成トラブルを紹介します。

焼成するときは、なるべくたくさんを入れたいタイプです。

その時も大きめのお皿を奥に入れて、マグカップを手前に置きました。

なるべく奥に置くと手前にスペースができるのでこれ以上奥は無理です!というところまで奥に入れました。

焼成後、よく見るとお皿に欠けた部分がありました。

電気炉の奥の壁中央にあるサーモカップルという温度センサーに当たっていた部分です。

当たっていいかな?いいよね??と思って入れたのをはっきりと覚えています。

その時のお皿はカリキュラムのペンワークの課題でしたので、すごく落ち込んだのを覚えています。

サーモカップルに直接白磁を触れさせてはなりませぬ。

我が家はマンションですので、電気炉の定位置はベランダです。

マンションの大規模修繕が終了した直後、悲劇が起こりました。

経験したことのある人はお分かりかと思いますが、大規模修繕の期間中はベランダには何も置けません。網戸さえも外して室内に持ち込む必要があります。

そんなわけで、電気炉も室内へ。

およそ半年後の2月、大規模修繕が終わりベランダに戻しました。

戻して初めての焼成でトラブルが。

通常通り800度で焼成したのですが、転写紙が定着していなかったのです。

触るとポロポロ粉々になって落ちました。

奥に置いたものは大丈夫だったのですが、手前(扉のすぐ内)に置いたものがポロポロでした。

原因は温度が低いとこうなる…と言われました。

室内で使っていたのに、急に2月の寒い外に出されて、電気炉の温度調整がうまくできなかったのでしょうか?

置き場所を変えてすぐの焼成にはご注意ください!

これには、本当に驚きました。

焼成が終了して、扉を開けた瞬間、目に飛び込んできた光景に思考が止まりました。

状況を理解するのに、少々時間を要したのです。

スクエアプレートがほぼ真ん中で真っ二つに割れていたのです。

割れていたのは1枚だけですので、実は原因は白磁の方にあったのでは?と思っています。

「ま、たまにはあるかな?」と思っていたのですが、私の周りの人たちには「聞いたことも見たこともない」と言われました。

確かに、こんなことになったのはこの時一度きりです。

白磁の保管にもご注意を!

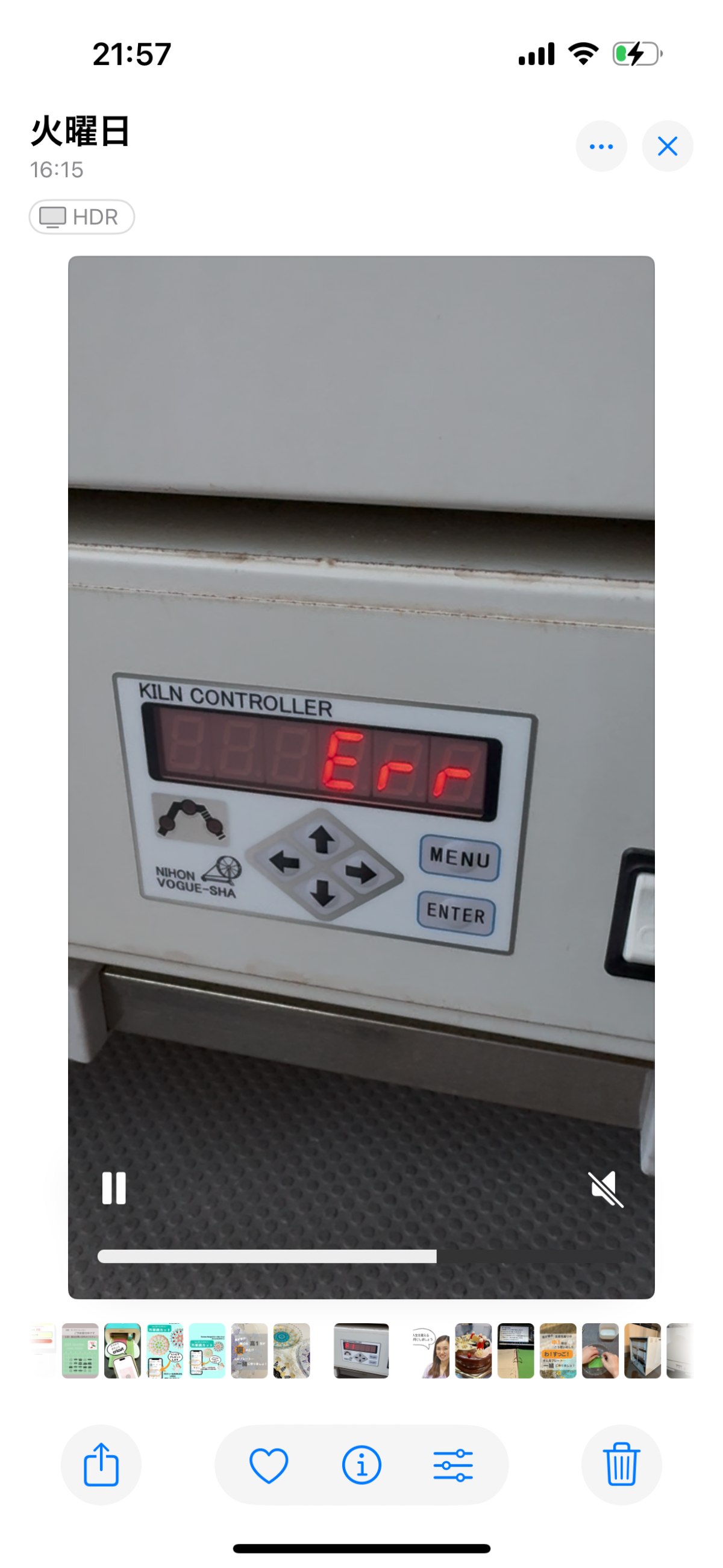

電気炉を開けると、この状態でした。

ポーセラーツの転写紙や絵の具は、色によって個性があります。

焼成に限っていうと、高温が好きな色、苦手な色です。

赤は、高温が苦手。

作品によっては、複数回焼成する場合がありますが、1度焼成した時にはきれいな赤だったのに、2回目の焼成を終えると赤色がヴォーグの単色転写紙のあずき色に変わっていたことがあります。

ちなみに使っていた赤色の転写紙はヴォーグの単色転写紙です。

あれれ?と、このときも目を疑いました。

まるで、あずき色の転写紙を貼ってたっけ??と思ってしまうくらいの変色でした。

それ以来、赤い転写紙を複数回焼成するときは、細心の注意をはらっています。

赤色の単色転写紙は温度を気をつけねばなりませぬ!

これは、実はよく聞く話。

足の長いワイングラスが曲がってた…というのは、数名から聞いたことがあります。

却って味が出て面白い…という強者もいらっしゃいました。

私は、深めのスクエアプレートの真っ直ぐな直線が外側に大きく湾曲してしまいました。

ガラスの作品を焼成するときは、目標温度だけでなくその保持時間にも気を配るようにしています。

電気炉のプログラムをそのように変更して以降は、ガラスが変形することはなくなりました。

ガラスの焼成は低温ですべし!

これも驚きました。

電気炉の扉を開けたとたん、「ひぇっっ!」と声が出ました。

釉薬なのでしょうか?全て剥がれてしまいました。

絵の具で描いていたのですが、その絵の具も一緒に剥がれて粉々です。

おまけにこの剥がれたもの、ちょっとでも触るとハラハラと細かく粉状になってしまい、電気炉のお掃除が大変でした。

絵の具も剥がれたよりも、掃除の手間の方が私にとってはダメージでした。

ぐるりと一周、全て粉々でした。

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD